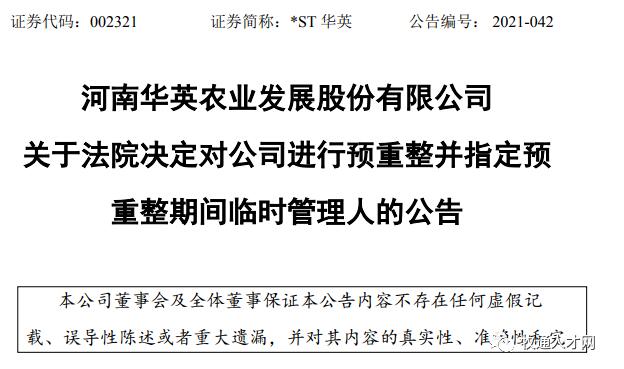

久拖之下,河南華英農業發展有限公司進入預重整程序。

2021年6月5日,河南省信陽市中級人民法院決定對河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱華英農業)進行預重整,指定北京金杜(深圳)律師事務所和中勤萬信會計師事務所河南分社,擔任其與預重整期間的臨時管理人。

據了解,這起案件是河南法院審理的首個上市公司預重整案件,也是河南第四起上市公司破產重整案件。

預重整,為引入戰略投資者鋪路?

這起案件的起因是這樣的:

2017年1月23日,瑞華公司與華英農業簽訂供應鏈服務協議,約定瑞華公司向華英農業提供供應鏈融資服務,其中已開具的電子商業承兌匯票涉及金額6095752.6元至今尚未兌付。

2021年2月10日,瑞華公司向華英農業送達《債權催收函》,華英農業未能按要求清償前述債務,并回函告知瑞華公司已無力清償前述到期債務。

5月12日,華英農業收到瑞華公司的《通知書》。《通知書》稱,瑞華公司以華英農業不能清償到期債務并且明顯缺乏清償能力為由,向信陽中院申請對其進行重整。

6月5日,信陽市中級人民法院舉行聽證會后,正式決定對華英農業進行預重整。 這其中有兩項需要特別注意的地方: 一是該案件目前還處于“預重整”階段,而非正式的“司法重整”。 預重整發生在當事人向法院提出破產重整申請之前,與債權人、重整投資人等利害關系人就債務清理、營業調整、管理層變更等達成一致意見,而后將重整方案交由法院主導的重整程序進行審查。有利于大大增加了在正式進入破產重整程序后破產重整計劃通過的幾率。 這種方式,應該屬于君子式的和平協商,也即著眼于企業還有優良資產和重整價值,縮短正式破產重整的時間,保存企業的商業價值,在債務和解的情況下盡快引進投資人,恢復企業正常生產經營。 二是6月5日開的這場聽證會,參加者不僅有債權人、債務人、出資人、政府官員等,還有極為重要的意向投資人。 自2019年陷入困境以來,華英農業一直在尋找戰略投資人,直到今年1月14日最終與新希望旗下的上海新增鼎資產管理有限公司簽訂《戰略合作框架協議》,在產業投資等方面展開全面協作,并由后者幫助華英農業走出困境并轉型升級。 盡管打著“紓困”的名義,但新希望仍被視為重整華英農業的潛在而重要的戰略投資人。 就目前情形來看,華英農業預重整,直至進入破產重整的司法程序,大概都是有關方面在為新希望入主華英農業鋪路。 今年1月13日,與華英農業同在深交所上市的ST飛馬發布公告稱,公司重整計劃即將執行完畢,公司實際控制人將變更為劉永好。參與重組ST飛馬的正是新增鼎資產管理公司,它以29.9%的持股份額成為這家環保新能源企業的控股股東。 業內猜測,類似的重組故事也極有可能在華英農業身上發生。 如果真的走到這一步,劉永好將會兵不血刃地以較低代價掌控這家“世界鴨王”。 含著“金鑰匙”出生,一路高歌猛進的擴張 華英農業成立于1991年。彼時,潢川縣獲得了英國首相撒切爾夫人訪華時帶來的中、英兩國貸款合作的項目——櫻桃谷鴨養殖項目。于是,潢川縣組建河南華英禽業集團公司承接該項目,便拉開了華英農業發展的序幕。 含著“金鑰匙”出生的華英農業,一路高歌猛進。30年來,華英農業逐步建立起從鴨苗、飼料、屠宰到鴨絨、熟食加工的全產業鏈,鴨肉產品一度出口到40多個國家和地區,被業界稱為“世界鴨王”。但就是這樣一條什么都做的“全產業鏈”,最終在周期來臨特別是“去杠桿”背景下,讓華英農業不堪重負。 傳統農牧企業都自覺不自覺地選擇了“全產業鏈”經營模式。這種模式的特點是,企業一旦在某一個或幾個環節實行規模擴張,那么整個產業鏈都要隨之膨脹。 2009年12月16日,華英農業在深交所成功掛牌上市,此后10年,該企業通過IPO、兩次定增從股市募得資金超19億元。這些錢全部用于肉鴨、肉雞的生產加工擴建項目。 除此之外,華英農業還通過擔保融資、融資租賃等方式,大規模對外借款,其負債也由2016年的34.73億元升至2018年的60.70億元,相對應的資產負債率由55.98%升至66.97%。2009~2018年,其投資性現金流每年都是凈流出,合計約60億元,明顯大于收回投資或取得投資收益取得的現金流入。 這些不間斷的對外投資,并未讓華英農業的凈利潤出現爆發式的增長。數據顯示,2019年,其營業收入為55.2億元,凈利潤虧損5230萬元;2020年營業收入31.3億元,虧損9.5億元。 截至2020年12月31日,華英農業總負債51.68億元。 2008~2018年之間,華英農業實現了從“中國鴨王”到“亞洲鴨王”再到“世界鴨王”的歷程,但規模擴張的另一面卻是低收益、政策補貼、高負債和粗放經營,企業自身并未在資金、技術、市場等方面形成強大而具有核心競爭力的積累。 以致于在2019年家禽行業史上的最強景氣周期,華英農業因為深陷債務危機,沒能趕上這趟快車。 能否穿越周期笑到最后,是戴在每一家農業企業頭上的魔咒。 華英農業也概莫能外。在肉鴨全產業鏈條上,它看起來什么都做,但很少有哪一個細分產業在國內、國際形成明顯的“卡位”優勢,結果是樣樣都有,樣樣都不突出,樣樣都容易被其他超越和替代。 這種情況也同樣在其他養殖行業,比如養豬、養雞、養牛等行業存在。據考察,山東僅一個煙臺,就有3家肉雞上市公司,比如河南養雞企業,多屬上游種雞供應企業(如山東三大養雞企業)和終端采購企業(如各種快餐連鎖企業)的附庸,夾在中間,規模雖大,卻不賺錢。 在河南,形成關鍵環節、關鍵產業“卡位”競爭優勢比較明顯的農牧企業,截止目前大概也只有雙匯、牧原等少數幾家。 目前,許多農業企業都在債務圍城的困局之下,選擇了破產重整,如大用、永達、雛鷹、志元、眾品、科迪、康緣等等,即使是近來爆出資金鏈危機的伊賽牛肉等,最終要走的恐怕都是這一條路。 傳統的發展模式真的已走到盡頭,如何借重整走向新生并走進新賽道,這樣的探索其實異常艱難。 并不是每家企業能像華英農業這樣幸運。